Les éditions Payot ont publié en 2021 L’écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juárez, un court essai de Rita Segato. Bien qu’encore méconnue en France, l’anthropologue argentine est une des figures intellectuelles majeures du féminisme en Amérique latine.

La diffusion de l’œuvre intellectuelle de Rita Laura Segato peine encore à se concrétiser en France. Une pierre vient toutefois d’être ajoutée à cet édifice grâce aux éditions Payot et au travail de traduction d’Irma Velez. Chercheuse en anthropologie sociale et professeure émérite à l’Université de Brasília, Rita Segato a apporté une contribution majeure à l’analyse des problématiques de genre et de violence en Amérique latine, en nourrissant la réflexion depuis une perspective féministe et décoloniale. L’essai qui vient de paraître n’est que le second ouvrage traduit en français après L’Œdipe Noir. Des nourrices et des mères – également publié par Payot, en 2014. Parmi les principaux écrits de Segato non traduits, on peut citer Las estructuras elementales de la violencia (2003) et La guerra contra las mujeres (2016). La réflexion développée dans L’écriture sur le corps des femmes de Ciudad Juárez part du constat d’un phénomène aujourd’hui tristement célèbre : la violence féminicide à Ciudad Juárez, ville frontalière du nord du Mexique. Plaque tournante du crime organisé et du narcotrafic, le lieu est devenu emblématique de la déroute de l’État fédéral, de la toute-puissance des cartels et de la corruption généralisée qui gangrènent le territoire mexicain. L’essai étant traduit quinze ans après sa publication originale (2006), une remise en contexte de son écriture est utile pour en saisir toute la portée.

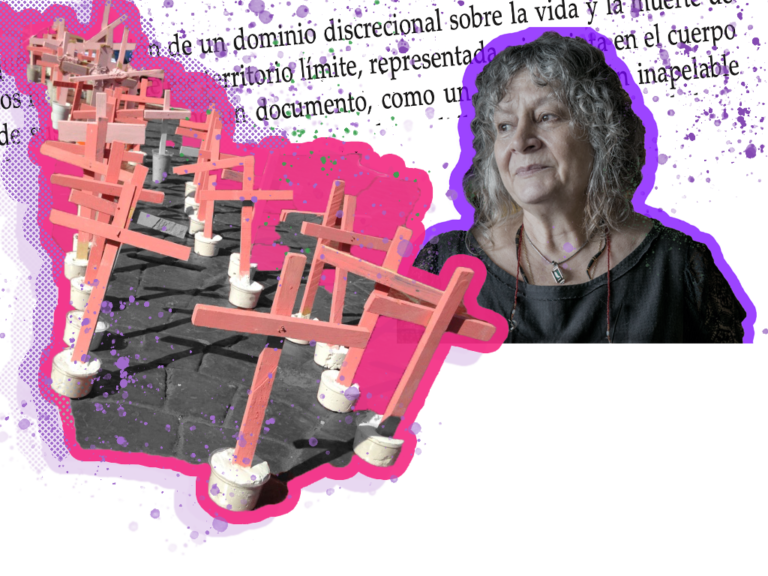

À partir de 1993, Ciudad Juárez connaît une vague de meurtres féminicides : des femmes, généralement jeunes, ouvrières ou étudiantes, sont enlevées ; leurs corps violés, torturés et suppliciés sont retrouvés dans le désert plusieurs jours ou semaines après leur disparition. À partir du milieu des années 2000, au moment où débute la guerre contre le narcotrafic – lancée par l’ex-président mexicain Felipe Calderón en 2006 – la ville devient en quelques mois l’épicentre d’un conflit sanglant entre cartels rivaux. La couverture médiatique de cette guerre interne pour le contrôle du trafic de drogue contribue à rendre invisibles les disparitions des femmes, jusqu’à les banaliser. Entre 1993 et 2013, on estime que 1 441 femmes sont mortes assassinées à Ciudad Juárez.

La particularité de cette violence féminicide réside dans son niveau d’articulation avec l’impunité : aucune réponse judiciaire n’est donnée face aux meurtres ; les preuves sont ignorées voire effacées par les forces de l’ordre. Ce système d’impunité s’accompagne de l’intimidation et de l’agression des journalistes qui enquêtent sur le sujet. Deux d’entre eux, Diana Washington et Sergio González, ont mis en évidence l’implication des notables de Ciudad Juárez dans les crimes, notables que Segato décrit comme des « chefs de famille respectés, couronnés de succès financiers ». Pour Rita Segato, Ciudad Juárez illustre le lien de causalité direct entre un « néolibéralisme féroce », qui légitime l’accumulation et la possession dérégulées d’un « capital concentré entre les mains de quelques familles » et la violence féminicide, rendue systémique dans la ville. Il existe derrière cette articulation une idéologie de prédation, de rapine, de prélèvement et de possession, caractéristique du système marchand qui organise la ville-frontière ; le corps des femmes est utilisé comme territoire de symbolisation du pouvoir.

L’originalité de la réflexion de Segato consiste à dépasser le simple « mobile sexuel » brandi par les autorités, la population et les médias locaux pour expliquer ces crimes. Pour « clarifier l’énigme des féminicides », elle recourt à un modèle interprétatif théorisé au cours de ses précédentes enquêtes, notamment aux côtés de prisonniers détenus pour viol à Brasília. Elle affirme que « les crimes sexuels ne sont pas l’œuvre d’individus déviants, de malades mentaux ou d’anomalies sociales, mais sont bien l’expression d’une structure symbolique profonde qui organise nos actes et nos fantasmes et leur confère une intelligibilité ». Elle définit le viol comme un « énoncé social » s’adressant autant à la victime qu’à la communauté des pairs masculins, par sa symbolique et son inscription dans l’espace social et public. En cela, elle approfondit la théorisation faite jusqu’alors de ces meurtres : la haine des femmes n’est pas le principal facteur expliquant les féminicides de Ciudad Juárez, en dépit d’un environnement social imprégné de misogynie. Ces assassinats sont organisés et réitérés par une minorité d’hommes détenteurs d’un hyperpouvoir, qui prennent à témoin les autres hommes – pairs mafieux, concurrents, autorités, proches des victimes et journalistes – dans l’affirmation de leur souveraineté politique.

Rita Segato formule ces réflexions au milieu des années 2000, soit avant que la Cour interaméricaine des droits de l’homme ne délivre une sentence historique en déclarant la responsabilité de l’État mexicain dans la perpétuation des féminicides de Ciudad Juárez. Rappelons que, pendant plus de quinze ans, les autorités de l’État de Chihuahua ont formellement contesté la responsabilité des narcotrafiquants dans les disparitions forcées et les assassinats des femmes de la ville frontière, ce qui révèle l’ampleur de la collusion entre les narcocriminels et les agents de l’État. La théorisation à laquelle se livre l’anthropologue n’a rien perdu de sa pertinence, et paraît plus que jamais nécessaire pour nourrir le débat public sur les violences faites aux femmes – en particulier au Mexique, où les féminicides ont augmenté de 15 % en 2020.