Le public est disposé en une rangée unique qui entoure l’espace improvisé de la scène. Vingt-neuf femmes se tiennent dans l’ombre, au dos des spectateurs. Au centre de la salle, une trentième femme est debout, immobile, le haut de son corps recroquevillé. Le silence est soudainement rompu par l’écho de coups répétés : les femmes dans l’ombre frappent à l’unisson leur poitrine, imitant la cadence de pulsations cardiaques. La trentième, animée par ce battement collectif, se met à décourber lentement son torse. Elle se redresse alors brusquement –les battements cessent– et elle pousse un cri prolongé, déchirant, qui semble contenir toute la souffrance du monde.

C’est sur cette scène que s’ouvre 30 somos, la pièce de théâtre adaptée de la nouvelle Esquisse des hauteurs (Bosquejo de alturas) de l’écrivaine argentine Alicia Kozameh. Inspirée de la vie de son autrice, qui a vécu l’incarcération pendant la dictature militaire en Argentine, l’ouvrage raconte l’expérience de 30 femmes détenues dans la prison d’une préfecture de police. L’œuvre originale a été transformée en création multilingue par la metteuse en scène Sylvie Mongin-Algan, en co-création avec les comédiennes Claudia Quiroga et Veronica Santos. Elle est jouée tour à tour en français, en espagnol et en langue des signes, et entrecoupée de passages en allemand et en portugais ; elle réunit pour cela 30 comédiennes originaires de France, d’Espagne, d’Argentine, du Chili et du Brésil, entre autres pays. En novembre puis mars 2023, la troupe de comédiennes a donné plusieurs représentations de la pièce à Lyon, dans l’enceinte du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) – un lieu chargé d’histoire, puisque les prisonniers de la Gestapo y furent détenus pendant l’Occupation.

Raconter les multiples mémoires de l’enfermement

Trente femmes sont enfermées dans le sous-sol d’une geôle. Trente femmes qui prennent la parole à tour de rôle, puis se meuvent sur scène comme un seul corps pour raconter la souffrance physique et psychique de l’incarcération : la faim, le froid, les privations, les humiliations, la torture et les violences sexuelles. Cette oeuvre sur la mémoire de la violence politique est novatrice dans sa réalisation : rejouée périodiquement sur plusieurs continents, elle se renouvelle en intégrant chaque fois de nouvelles actrices et de nouvelles propositions d’interprétation. En 2023, le texte est notamment traduit et joué pour la première fois en langue des signes.

Par son itinérance, sa constante réécriture en dépit des frontières géographiques et linguistiques, et la réunion de femmes issues de contextes socio-politiques variés, le projet 30 somos interroge l’universalité de la violence politique. Il met en dialogue les multiples expériences de cette violence – celle du franquisme, des dictatures sud-américaines, de l’Allemagne nazie ou de l’URSS. Il questionne aussi les modalités de construction de la mémoire : celle-ci n’est pas une matière inerte et, à l’image du projet théâtral, gagne à être collectivement retravaillée, repensée, enrichie. La polyphonie des voix imbriquées dans 30 somos nous rappelle que la mémoire est un processus créatif qui doit intégrer toutes les subjectivités et faire participer une pluralité de récits, surtout lorsqu’elle est élaborée sur des meurtrissures profondes qui déchirent le tissu social.

Au-delà du récit de l’incarcération vécue sous la dictature, la pièce nourrit également la réflexion sur la dissidence politique au sens large, en transposant la symbolique de l’enfermement aux situations de claustration intime, psychique et physique que vivent les femmes et les corps féminisés. Chacune des actrices qui incarnent les trente prisonnières se fait l’écho de toutes les femmes (afro-latino-américaines, indigènes, trans, queer, sourdes) qui subissent l’oppression constante du patriarcat sur leur corps et leur subjectivité dissidente, quel que soit le régime politique en place.

C’est ce dont témoigne Nizra Dinamarca, que nous avons eu la chance de rencontrer suite à la représentation. D’origine chilienne, Nizra est acteur, dramaturge et performer de drag king. Dans la pièce, il incarne à la fois le personnage d’une prisonnière et celui d’une geôlière. « Ce rôle a eu énormément d’importance pour moi, explique-t-il, car il m’a permis d’exprimer ce j’ai vécu et appris dans la rue, au Chili, au moment de la révolte sociale de 2019. La répression et la maltraitance des autorités vis-à-vis du mouvement social et féministe a été terrible ». Lors de la représentation de la pièce à Lyon, Nizra arbore une chemise d’un rouge flamboyant au dos de laquelle est inscrite la phrase « El futuro es no binario » (« Le futur est non-binaire »). De son point de vue, ce costume est une manière de détourner le discours et la représentation de la violence, et lui permet de se réapproprier et de contredire en même temps la masculinité agressive qu’il incarne sur scène. « La personnage féroce de la gardienne m’a permis de donner voix à cette violence, mais aussi de brandir ce slogan qui renvoie à ma lutte personnelle » résume-t-il.

Des planches à l’espace public, les arts vivants comme arme de résistance

En dépassant les limites conventionnelles de l’écriture et du jeu théâtral, en puisant dans le répertoire langagier de la danse et du chant afin de transmettre le récit puissant de l’enfermement et de la violence, 30 somos offre une vision artistique novatrice, à la faveur de laquelle le corps des femmes devient territoire de résistance. De ce point de vue, le projet s’apparente à la création scénique féministe qui a prospéré dans les rues d’Amérique latine depuis 2016, au gré des mouvements sociaux. Le happening « Un violador en tu camino » du collectif chilien Las Tesis, qui a fait le tour du monde en 2019, est certainement l’exemple le plus fameux de cette « nouvelle scène » populaire et féministe (voir ci-dessous).

Ce happening militant est organisé pour la première fois à Valparaíso, dont sont originaires les membres fondatrices du collectif. Le film présenté ici correspond à la première représentation donnée à Santiago du Chili, le 25 novembre 2019, à l’occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Le rassemblement se déroule dans un contexte bien particulier, puisque la révolte populaire (estallido social) qui a éclaté un mois plus tôt dans la capitale chilienne bat son plein. Le lieu de la manifestation n’est pas choisi au hasard : les jeunes femmes sont rassemblées en face du siège de la police nationale (carabineros), cette même police à la botte du général Pinochet pendant la dictature, qui fut coupable d’actes de torture et de crimes sur les dissident·es politiques de l’époque, mais qui multiplie également les actes de violences, d’abus et d’agressions sexuelles à l’encontre des manifestant·es, pendant la mobilisation de 2019 (on voit d’ailleurs les jeunes femmes être gazées par les forces de l’ordre à la fin de la vidéo).

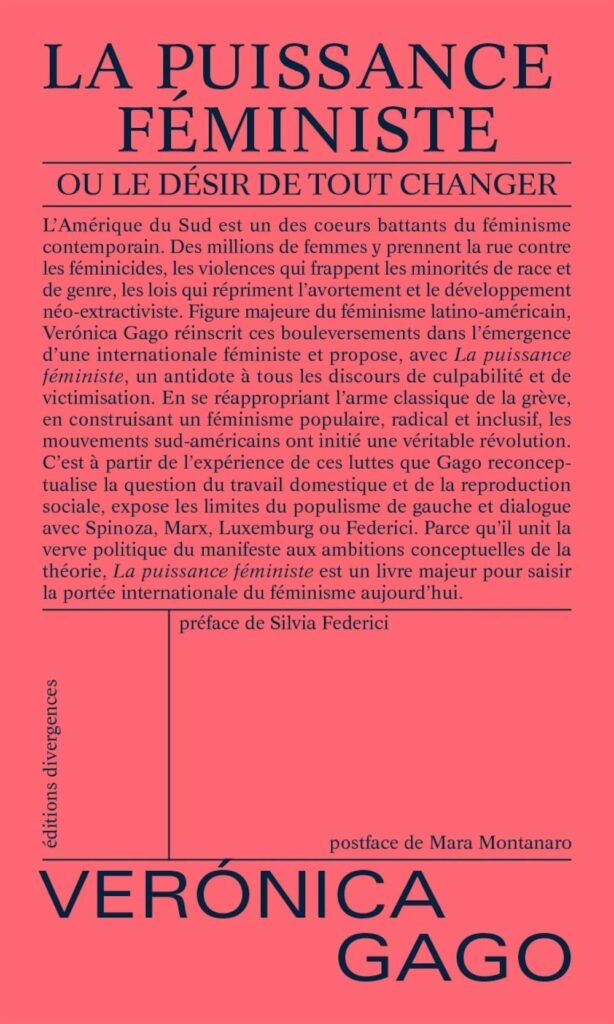

Le texte scandé par les participantes dénoncent les violences sexuelles commises par la police, mais également l’ensemble du système qui avalise ces actes, tant dans l’imaginaire culturel qu’au sein des institutions – ce qu’on désigne en France comme la « culture du viol » –, les femmes étant toujours désignées comme les principales coupables des violences qu’elles subissent. Las Tesis ont élaboré les paroles du chant à partir de la synthèse des travaux de grandes intellectuelles féministes, inspirées notamment par les écrits de Rita Segato, Virginie Despentes, Silvia Federici ou María Lugones. En effet, le collectif milite pour le décloisonnement des textes féministes et leur transposition à d’autres types de langage (visuel, scénique) afin d’en faire des outils de pédagogie et d’action militante. Elles revendiquent l’utilisation du collage et du rassemblement performatif comme des modalités essentielles de mise en action de leur réflexion, puisqu’ils permettent « d’assembler des éléments sans les hiérarchiser, en laissant aux personnes spectatrices le soin de décider, depuis une place active, ce qui a le plus d’importance dans l’œuvre représentée, ce qu’elles choisissent de retenir », selon leurs mots[1].

Dors tranquille, petite fille innocente,

Sans te soucier du brigand,

Car jusque dans ton sommeil

Tendre et souriant,

Ton amant le policier veille sur toi.

« Un violador en tu camino », Las Tesis.

L’intervention qu’elles réalisent avec « Un violador en tu camino » apparaît comme un véritable manifeste d’entrée en résistance basé sur le corps. Chaque corps qui compose l’assemblée se réapproprie le discours de l’oppresseur et renverse le stigmate patriarcal (« Ce n’était pas à cause de moi, ni de mes fringues, ni du lieu / Le violeur, c’était toi /Le violeur, c’est toi / Ce sont les policiers / Les juges / Le président« ). Grâce à leur union, leur nombre et la force d’évocation de la mise en scène, les participantes reconquièrent l’espace public en tant que corps collectif… Un acte d’autant plus subversif que l’ordre patriarcal cherche systématiquement à exclure les corps féminisés de la scène politique-publique.

Outre sa portée ultra-contemporaine (dénoncer l’actualité des violences sexuelles), « Un violador en tu camino » témoigne aussi d’un authentique travail de réflexion sur l’ancrage de la mémoire dans le présent. Les yeux bandés des protagonistes du happening rappellent le traitement des prisonniers politiques sous la dictature ; le titre lui-même est une contrefaçon de la devise « Un amigo en tu camino », qui était celle des carabineros sous le régime de Pinochet[2]. Las Tesis pointent la violence intrinsèque d’institutions étatiques (présidence, police, justice) qui s’arrogent le monopole de la sécurité, de la défense et de la protection des individus, alors même qu’ils possèdent « l’ADN du patriarcat » – pour reprendre les mots de l’anthropologue Rita Segato – et conçoivent tout ordre politique à partir de l’appropriation, l’annexion et la mise sous tutelle des corps féminisés[3]. Grâce au langage de la représentation scénique, le collectif insiste donc sur la continuité historique du régime de violence patriarcal. Elles œuvrent à la transgression d’un espace de pouvoir où des femmes unies revendiquent leur présence, mais aussi leur puissance comme sujettes d’action et de contestation.

Las Tesis constituent un des nombreux collectifs féministes qui entreprennent d’ébranler l’ordre politique à travers le langage de la performance. Semblablement, les militantes de la Yeguada Latinoamericana pratiquent un artivisme tout aussi révolutionnaire. Pendant leur performance « Orden y Patria » (réalisée en octobre 2019 à Santiago), elles s’agenouillent la poitrine dénudée, la culotte baissée et le visage dissimulé au pied du monument des martyres des carabineros, puis devant le siège de cette même institution, en brandissant les lettres « V-I-O-L-A-D-O-R-E-S » (« violeurs »)[4]. Quand nous l’interrogeons à ce sujet, Nizra nous raconte que ce type d’action artistique a commencé à croître au Chili dans le sillage des mobilisations féministes en Argentine, à partir de 2015 : « Le vent de révolte insufflé par nos sœurs argentines a traversé la cordillère, explique-t-il. L’art a réellement investi l’espace public au moment des marches féministes du 8 mars, puis de la révolte sociale de 2019. La performance s’est transformée en une véritable arme politique face aux autorités, car elle permettait de transmettre un message fort sans entrer en confrontation directe avec la police et les militaires, et donc d’échapper à leurs agressions et leurs balles ». Si cette effervescence créative existait déjà dans les milieux féministes et queer avant 2019, elle a pu pleinement s’exprimer avec la révolte populaire.

CONCLUSION : MANIFESTE POUR UN ART VIVANT FÉMINISTE

Le lien de parenté entre cette scène féministe surgie dans les rues d’Amérique latine et les inspiratrices du projet 30 somos est évoqué avec puissance dans une des scènes de la pièce de théâtre, au cours de laquelle les actrices scandent un fragment de « Un violador en tu camino ». Ce choix artistique s’est fait sous l’inspiration de Nizra et de la comédienne franco-chilienne Nicole Mersey, elle aussi membre de 30 somos. « Je pense que les voix des femmes des Suds sont extrêmement importantes dans cette oeuvre, commente Nizra, depuis l’Argentine, le Chili, mais aussi le Brésil, avec la présence de Véronica [Santos], la seule femme racisée du groupe des 30 ». Pour lui, les voix des femmes et des féministes d’Amérique latine doivent être entendues en France dans ce qu’elles contiennent de spécifique d’un point de vue politique : « Les femmes latino-américaines ne sont pas devenues féministes par besoin d’affirmer une idéologie : si notre féminisme est si puissant, c’est parce qu’il s’agit de survie, pas d’idéologie. Nous sortons manifester dans les rues et nous élevons la voix parce qu’on nous viole, on nous tue, on nous fait disparaître en toute impunité ».

Quelle peut donc être l’effectivité de l’art vivant dans la lutte contre la violence patriarcale ? Les femmes du projet 30 somos tout comme les performeuses latino-américaines formulent des réponses inspirantes à cette question. Par leur travail, elles transposent la syntaxe féministe à la scène, en favorisant notamment l’émergence de processus créatifs fondés sur l’horizontalité, la collaboration, la co-écriture, la libre ré-appropriation des textes et des discours. De cette manière, elles permettent l’émergence d’un récit et d’une mémoire d’en-bas, élaborée par de multiples subjectivités qui entrent en dialogue afin de former une communauté propice à représenter les voix des personnes qui ont été historiquement invisibilisées par les institutions patriarcales.

Ainsi, elles convertissent les arts vivants en un formidable moyen de résistance, de résilience et de transformation sociale. À rebours de la sanctification des « grands hommes » et de leurs œuvres, et à contre-pied des récits nationaux qui institutionnalisent la mémoire en effaçant, minimisant ou subordonnant l’existence des femmes et des dissidences dans l’histoire, ces femmes ouvrent la voie à une refonte inclusive, plurielle et commune de la création artistique.

Sarah Tlili

avril 2023

Je souhaite remercier Nizra pour sa disponibilité, sa générosité et sa gentillesse, et pour tous les magnifiques contenus visuels qu’il a partagés avec moi. Je remercie également la réalisatrice et artiste visuelle Maëlys Meyer pour les photos splendides de la représentation.

Notes

[1] Entretien avec le collectif Las Tesis dans le podcast Langosta Literaria, décembre 2022.

[2] Magda Sepúlveda Eriz, “Colectivo Las Tesis. Performance y feminismo en el Chile de la protesta social del 2019” in Revista Letral, n°27, 2021, p. 205.

[3] Rita Segato, « Manifiesto en cuatro temas » in Critical Times, 2018 (1/1), p.212-225.

[4] Las images de ce happening sont disponibles sur la page web de Registro Contracultural.

[5] Rita Segato, Ibid.